Tag: diritti delle donne

Perchè siam donne : Solo nel 1974 le donne hanno accesso alle banche!

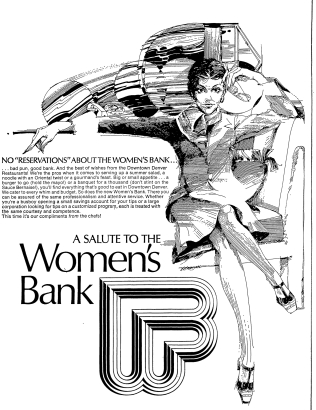

Quando il 14 luglio 1978 la Women’s Bank aprì i battenti nell’Equitable Building, la storia bancaria di Denver cambiò per sempre e prese vita un’idea sviluppata da Carol Green e Bonnie Andrikopolous nel novembre 1975.

Carol Green, Judi Wagner, LaRae Orullian, Gail Schoettler, Wendy Davis, Joy Burns, Beverly Martinez e Edna Mosely. Sono state loro a fondare la banca.

Sebbene l’Equal Credit Opportunity Act sia stato approvato nel 1974, la maggior parte delle donne non ne conosceva l’esistenza. I banchieri dicevano spesso alle donne che dovevano essere i padri, i mariti, i fratelli, i nonni, gli zii o qualche parente maschio a cofirmare per i loro prestiti. Ottenere un credito proprio era difficile.

Prima del 1974, le donne utilizzavano certamente i servizi bancari. Infatti, dopo la ratifica del 19° emendamento nel 1920, le banche iniziarono a fare pubblicità più diretta alle donne.

Nonostante l’aumento della clientela, le istituzioni finanziarie rimasero largamente discriminatorie quando si trattava di concedere credito alle donne e alle minoranze. L’industria stessa dei servizi finanziari era guidata da uomini (il più delle volte bianchi), mentre le donne lavoravano come receptionist, segretarie e cassiere.

Carol Green and Bonnie Andrikopolous formarono la Women’s Association il 16 novembre 1975, con l’obiettivo di ottenere una carta bancaria nazionale.

In un opuscolo del 1976 circa, l’associazione spiega la necessità di una banca che si rivolga alle donne:

“È risaputo che le donne sono essenzialmente alle “radici della finanza”…. dalle considerazioni finanziarie quotidiane di un bilancio familiare alle questioni finanziarie riguardanti tutte le forme e le dimensioni delle imprese. …Anche se la nostra prima considerazione riguarderà il ruolo attivo delle donne a Denver, stiamo creando una banca che sarà al servizio di tutti.“

Nel luglio del 1977, grazie al duro lavoro di molti, la Women’s Bank ricevette l’approvazione preliminare per una carta nazionale dal Comptroller of the Currency.

Anche Mary Gindhart Herbert Roebling, banchiera di fama nazionale, ha contribuito in modo determinante a ottenere la carta. Utilizzando i suoi contatti presso la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Roebling fece controllare la salute dei sistemi proposti dalla banca.

Il 12 luglio 1978, la Women’s Bank divenne ufficialmente la seconda banca femminile a livello nazionale (la prima fu quella di Washington).

Due giorni dopo, la Women’s Bank aprì i battenti alle 8.30 del mattino, quando il presidente B. LaRae Orullian tagliò il nastro dell’ingresso.

I depositi del primo giorno superarono il milione di dollari.

Nel gennaio 1994, The Women’s Bank e la sua holding, Equitable Bankshares of Colorado, sono state vendute a un investitore per 17,5 milioni di dollari.

Nell’ottobre 2018, la BOK Financial, con sede a Tulsa, ha acquistato la Colorado Business Bank.

Fonte: Una banca per tutti: Remembering The Women’s Bank | Denver Public Library History (denverlibrary.

Perchè siam donne:Il 1° Febbraio del 1945 viene riconosciuto per la prima volta in Italia il diritto di voto alle donne

IL 1° FEBBRAIO DEL 1945 VIENE RICONOSCIUTO, PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, IL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE…

Pochi mesi prima della conclusione del secondo conflitto mondiale, il secondo governo Bonomi – su proposta di Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi – introduceva in Italia il suffragio universale, con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945, “Estensione alle donne del diritto di voto”.

A 154 anni dalla “Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine” firmata da Olympe de Gouges che purtroppo le valse – nel 1793 – la ghigliottina, in Italia finalmente le donne si poterono recare alle urne.

Una prima volta che assunse una valenza ancor maggiore poiché avvenne in occasione del Referendum del 2 giugno 1946 in cui gli italiani furono chiamati a scegliere fra Monarchia e Repubblica.

Si trattava di un diritto riconosciuto tardivamente nel panorama occidentale; non solo, ma si trattava, in un certo senso, di un diritto “concesso”.

La struttura del decreto era la seguente:

l’art. 1 ne sanciva l’esercizio alle condizioni previste dalla legge elettorale..;

l’art. 2 ordinava la compilazione di liste elettorali femminili distinte da quelle maschili;

l’art. 3 stabiliva che, alle categorie escluse dal diritto di voto, dovevano aggiungersi le donne indicate nell’art. 354 ,..ovvero le prostitute schedate che esercitavano “il meretricio fuori dei locali autorizzati“.

Il Decreto n. 74 “Norme per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente“, sanciva – un anno più tardi – la loro eleggibilità.

Le Donne italiane votarono effettivamente per la prima volta in occasione delle elezioni amministrative di marzo – aprile 1946 e del succesivo Referendum Repubblica-Monarchia del 2 giugno.

La Costituzione garantiva l’uguaglianza formale fra i due sessi, ma di fatto restavano in vigore tutte le discriminazioni legali vigenti durante il periodo precedente, in particolare quelle contenute nel Codice di Famiglia e nel Codice Penale.

Ad onor del vero, in Italia, le donne potevano gia votare – solo per le amministrative – sin dal 1924. Benito Mussolini sulla carta le aveva riconosciuto il diritto di voto al fine di dimostrare che non temeva l’elettorato femminile, anzi.

Fu però solo un atto di pura demagogia, in quanto la dittatura aveva già deciso la proibizione di qualsiasi elezione per comuni e province, sostituendoli con i podestà ed i governatori.

n Francia, tale decisione venne presa con qualche mese di anticipo, per l’esattezza il 21 aprile del 1944, ma con essa anche la possibilità alle donne di essere elette.

Ma facendo un passo indietro, questo passo segnò il definitivo ingresso della donna come punto di riferimento nella società di allora? La risposta è no.

Il diritto di voto non garantì un diritto di cittadinanza consolidato.

Sul lavoro il cammino fu molto più arduo, attraverso un percorso di emancipazione che arrivò almeno fino al 1963, quando entrarono nella magistratura prendendo possesso di ogni tipo di carica.

Fino ad allora le donne si accontentarono di ruoli “scartati” dall’uomo. Accrebbe sicuramente il numero di insegnanti nelle scuole, a conferma della qualità e della necessità di una formazione al femminile per i propri figli.

Il diritto di voto resterà una pura formalità fino a quando le strutture politiche non saranno popolate da donne libere

Una donna può – anzi deve – essere ambiziosa, cosa diversa dall’esser competitiva.

L’ambizione significa dire “so che sarei capace di…” e uscire dalla corazza di timidezza che inibisce ogni passo avanti.

Le donne non sono nate né per essere modeste, né per essere sottomesse.È non elemosinare il diritto.

Non è sufficiente il diritto di voto per sbloccare le libertà sociali.

A titolo di esempio servono due occhi per vedere la profondità del mondo in cui viviamo.

Con un occhio solo il mondo viene percepito piatto.

Lo stesso per quello che udiamo: con un orecchio solo non si percepisce da dove proviene la voce, anche in questo caso il suono si appiattisce.

Fonti:

Perchè siam donne: Helen in prigione per aver indossato i pantaloni

Non molti conoscono il nome di Helen Hulick (1908-1989), un’educatrice statunitense che applicò terapie innovative e, per l’epoca, rivoluzionarie, nell’insegnamento rivolto ai bambini con problemi di udito e linguaggio.

Tuttavia, i giornali americani parlarono molto di lei per un episodio che, pur dimostrando il suo carattere anticonformista, non aveva nulla a che vedere con il suo lavoro di educatrice.

Tutto ha inizio il 9 novembre del 1938, giorno in cui la ventottenne Helen Hulick viene convocata presso il tribunale di Los Angeles come testimone, dopo aver subito un furto con scasso in casa propria.

Se di lì a poco Helen finisce sul Los Angeles Times, però, non è perché le sue parole siano riuscite ad aiutare la giustizia, né perché sia stato identificato il responsabile della rapina, tutt’altro: protagonisti della vicenda mediatica che la riguarda diventano nientemeno che i suoi pantaloni.

L’educatrice dell’infanzia originaria della Pennsylvania, infatti, si presenta davanti alla corte in una tenuta che è solita indossare anche fra i banchi di scuola, luogo in cui si è già distinta per i suoi meriti.

Nel notare il suo abbigliamento, tuttavia, il giudice responsabile del suo caso, tale Arthur S. Guerin, resta turbato e decide di sospendere l’udienza, intimando a Helen Louise Hulick Beebe – questo il suo nome all’anagrafe – di tornare in aula cinque giorni dopo con abiti più consoni.

Eppure, il 14 novembre, Helen mantiene la promessa già fatta al giornale locale, a cui aveva dichiarato: “Dite al giudice che farò valere i miei diritti. Se mi ordina di mettermi un vestito, non lo farò. Mi piacciono i pantaloni. Sono comodi”.

La reazione di Guerin non tarda allora ad arrivare. “L’ultima volta che si è presentata in questa Corte, vestita come oggi e inclinando la testa all’indietro, ha attirato più attenzione da spettatori, prigionieri e presenti in tribunale che lo stesso processo”, dichiara infatti ad alta voce. E prosegue: “Le era stato richiesto di tornare con un abbigliamento consono per il processo. Oggi è tornata con i pantaloni, sfidando apertamente la Corte e il suo dovere di condurre il processo in maniera ordinata. Questo è il momento di prendere una decisione al riguardo, e la Corte ha il potere di mantenere quella che considera una condotta esemplare”.

Di conseguenza, conclude Guerin, “la Corte le ordina di tornare domani con un abito accettabile. Se insiste nell’indossare i pantaloni, le verrà impedito di testimoniare perché ciò ostacolerebbe la procedura giudiziale. Ma si prepari a essere punita secondo le leggi di questa Corte”.

Ma neanche questo secondo avvertimento scoraggia Helen, che per ottenere maggiore protezione anche sul piano legale chiede il sostegno dell’avvocato William Katz – il quale davanti alla corte aveva già dimostrato grazie a quattro volumi di sentenze la liceità dell’educatrice di portare i pantaloni, senza ottenere comunque il benestare del giudice.

“Indosso pantaloni da quando ho quindici anni e possiedo solo un abito elegante nel mio armadio”, spiega allora Helen al suo legale. “Tornerò in pantaloni e, nel caso in cui mi metta in prigione, spero che il mio gesto serva a liberare per sempre le donne da questo divieto di indossarli”.

L’indomani, quindi, la testimone mantiene la propria linea di condotta e viene condannata da Guerin a scontare cinque giorni di carcere e a indossare di conseguenza la divisa delle detenute, ovvero un vestitino di jeans.

Nel frattempo, però, il suo avvocato fa leva sulle lettere di protesta ricevute dal tribunale per rivolgersi alla Corte d’Appello, ottenendo da quest’ultima il permesso ufficiale per la sua cliente e per tutte le altre donne degli Stati Uniti di indossare i pantaloni nel corso di un processo.

Si tratta di un passo avanti non indifferente nel processo di emancipazione femminile, mosso non da ultimo da motivi igienici, e che fra l’altro si verifica mentre è già scoppiata la seconda guerra mondiale.

Quanto al furto subito da Helen la seduta in cui si ascolta la testimonianza della donna viene intanto posticipata al 17 gennaio 1939, data in cui l’educatrice appare davanti al giudice con “un abito più femminile”, a dimostrazione del fatto che una simile etichetta non vuol dire poi granché e che a contare è, piuttosto, la libertà di ogni donna di scegliere liberamente cosa indossare in qualunque circostanza.

Del resto nella storia della moda la donna per poter indossare liberamente i pantaloni è arrivata solo alla fine dell’800.

Infatti con i primi movimenti di emancipazione le donne iniziarono a indossare i pantaloni e ad andare in bicicletta.

Amelia Bloomer fu la prima a destare scandalo indossandoli a metà ‘800. Per la società dell’epoca era scandaloso indossarli, anche se Amelia li portava in stile orientale stretti alla caviglia e ampi e coperti da un abito al ginocchio. La leggendaria attrice Sarah Bernhardt li indossò sul palco i primi del ‘900 e la scrittrice francese Colette si mostrò in pantaloni per il lancio del suo romanzo Claudine.

Helen Hulick: la donna che finì in carcere per un paio di pantaloni (socialup.it)

* Sebben che siamo donne: Virginia Woolf

“Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna?»

(Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, 1929)

“Cos’altro posso fare per incoraggiarvi a far fronte alla vita?

Ragazze, dovrei dirvi – e per favore ascoltatemi, perché comincia la perorazione – che a mio parere siete vergognosamente ignoranti.

Non avete mai fatto scoperte di alcuna importanza. Non avete mai fatto tremare un impero, né condotto in battaglia un esercito. Non avete scritto i drammi di Shakespeare, e non avete mai impartito i benefici della civiltà ad una razza barbara. Come vi giustificate?

È facile dire, indicando le strade, le piazze, le foreste del globo gremite di abitanti neri e bianchi e color caffè, tutti freneticamente indaffarati nell’industria, nel commercio, nell’amore: abbiamo avuto altro da fare. Senza la nostra attività nessuno avrebbe solcato questi mari, e queste terre fertili sarebbero state deserto. Abbiamo partorito e allevato e lavato e istruito, forse fino all’età di sei o sette anni, i milleseicentoventitré milioni di esseri umani che secondo le statistiche sono attualmente al mondo; e questa fatica, anche ammettendo che qualcuno ci abbia aiutate, richiede tempo.

C’è del vero in quel che dite – non lo nego.

Ma nello stesso tempo devo ricordarvi che fin dal 1866 esistevano in Inghilterra almeno due colleges femminili; che, a partire dal 1880, una donna sposata poteva, per legge, possedere i propri beni; e nel 1919 – cioè più di nove anni fa – le è stato concesso il voto?

Devo anche ricordarvi che da ben dieci anni vi è stato aperto l’accesso a quasi tutte le professioni?

Se riflettete su questi immensi privilegi e sul lungo tempo in cui sono stati goduti, e sul fatto che in questo momento devono esserci quasi duemila donne in grado di guadagnare più di cinquecento sterline l’anno, in un modo o nell’altro, ammetterete che la scusa di mancanza di opportunità, di preparazione, di incoraggiamento, di agio e di denaro non regge più.”

Virginia Woolf – 25 gennaio 1882 – 28 marzo 1941

….non si può non aver letto ” Una stanza tutta per sè”

* La buona notizia del venerdì: E se non bastassero 620 km di donne che cambieranno il mondo…succede in India!

Una protesta per sostenere la sentenza che ha cancellato il divieto storico di accesso alle donne nel tempio indù di Sabarimala

620 chilometri lungo 14 distretti: nello Stato del Kerala, in India, più di 3 milioni di donne hanno formato una catena umana per affermare il loro diritto di entrare nel tempio indù di Sabarimala. Un vero e proprio muro a sostegno di una uguaglianza di genere ancora poco condivisa.

Lo scorso settembre, infatti, la Corte suprema ha eliminato il bando che vietava l’accesso al tempio di Sabarimala alle donne in età fertile, ma alla decisione del giudice si sono opposti i religiosi integralisti che hanno inscenato violente proteste.

Alla catena di donne hanno preso parte anche studenti e dipendenti statali, tra cui scuole e università statali.

In genere la maggior parte dei templi indù vieta l’ingresso alle donne “solo” nel periodo di ciclo mestruale, mentre il Kerala ospita il santuario Sabarimala del XII secolo, che tradizionalmente vietava alle donne in età mestruale – quindi orientativamente tra i 10 e i 50 anni – di entrare nei propri locali in rispetto della natura celibe della divinità Ayyappan. Questa tradizione fu sancita dalla sentenza della Corte Suprema del Kerala nel 1991. Tuttavia, la stessa Corte suprema indiana ha bloccato il divieto a settembre, affermando che violava le leggi sull’uguaglianza di genere.

La sentenza della Corte Suprema ha attirato l’ira del partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (BJP), i cui sostenitori hanno minacciato e attaccato le donne che cercavano di entrare nel tempio in cima alla collina.

La dimostrazione del “Muro delle donne” dei giorni scorsi è stata organizzata dal governo di coalizione di sinistra del Kerala a sostegno del diritto delle donne di entrare nel tempio. Il Partito comunista dell’India (marxista), che guida la coalizione di governo, ha dichiarato che la manifestazione è stata organizzata per “combattere le forze divisorie” del Bjp e la sua organizzazione di mentori ideologici, la destra Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Un bellissimo esempio, insomma, di cosa voglia dire lottare per i propri diritti.

In corso la protesta degli operai che producono i nostri vestiti dall’altra parte del mondo

* La buona notizia del venerdì: Le donne saudite sfidano lo stato per essere riconosciute come esseri umani senzienti

Vestite alla rovescia, la sfida delle donne saudite allo Stato

«Siamo donne che rifiutano tutti i costumi e le leggi che offuscano la nostra esistenza e la nostra identità», scrivono le attiviste che usano per la loro campagna proprio il camice nero che sono costrette ad indossare su imposizione dello Stato e degli uomini

Qualcuno parla di iniziativa sovversiva, altri di atto di liberazione.

Certo è che le donne saudite tornano ad alzare la voce e a reclamare diritti che molto spesso non sono negati, come si crede in Occidente, dalla religione islamica ma da tradizioni tribali fatte diventare leggi dalla dinastia Saud.

Con una originale forma di protesta le saudite da alcuni giorni postano su twitter (#insideoutabaya) foto dell’abaya indossato alla rovescia per affermare il loro rifiuto dell’abbigliamento imposto loro dallo stato.

Una protesta semplice ma che sta avendo una risonanza mondiale.

«Poiché le femministe saudite sono infinitamente creative, hanno escogitato nuove forme di protesta e su #insideoutabaya stanno postando immagini in cui indossano in pubblico l’abaya alla rovescia come obiezione silenziosa alla pressione per indossarlo», ha scritto @Ana3rabeya, l’attivista Nura Abdelkarim. @Sadax1, Athena, sottolinea nel suo tweet il metodo pacifico della protesta e aggiunge:

«Siamo donne che rifiutano tutti i costumi e le leggi che offuscano la nostra esistenza e la nostra identità».

Alla campagna si è unita anche Malak al Shehri, arrestata nel 2016 dopo aver postato una foto in cui appare con i capelli scoperti, senza velo.

Le donne in Arabia saudita – dominata sin dalla sua creazione dall’alleanza tra il rigidissimo clero wahhabita e la dinastia Saud – sono obbligate ad indossare in pubblico un abaya, un lungo camice nero che copre tutto il corpo eccetto la testa, i piedi e le mani. Per la testa si usa un altro indumento, il niqab, che la copre tutta eccetto gli occhi. Anche le donne straniere hanno l’obbligo dell’abaya in pubblico. Queste regole sono fatte osservare con pugno di ferro dalla muttawia, la polizia religiosa agli ordini del Comitato per l’imposizione della virtù e l’interdizione del vizio, impegnata anche ad impedire la «promiscuità» in tutti i luoghi pubblici.

Le donne saudite anche sui social non possono mostrarsi senza l’abaya.

Ne sa qualcosa la modella Khulood arrestata nel 2017 per essere apparsa in un video in shirt e minigonna mentre camminava in una fortezza storica nel villaggio di Ushaiqer. Ed è bene ricordare che a una donna saudita è anche vietato aprire un conto bancario, richiedere un passaporto e viaggiare all’estero senza il permesso di un uomo. Ogni donna deve avere un tutore di sesso maschile.

La campagna #insideoutabaya è anche una protesta contro il principe ereditario Mohammed bin Salman, da un mese e mezzo al centro dell’attenzione mondiale perché ritenuto coinvolto nell’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi.

L’erede al trono, che i media occidentali hanno frettolosamente dichiarato un “innovatore”, aveva annunciato a inizio anno l’alleggerimento delle norme sull’abbigliamento femminile, nel quadro di un processo di riforme volte a modernizzare il regno saudita.

«Le leggi sono molto chiare e stabilite dalla Sharia: che le donne indossino abiti decorosi e rispettosi, come gli uomini» aveva detto Bin Salman alla Cbs TV, «e la Sharia non specifica in particolare un abaya nero. Spetta alle donne decidere quale tipo di abbigliamento dignitoso e rispettoso indossare».

E subito dopo l’importante religioso Ahmed bin Qassim al-Ghamdi e lo sceicco Abdullah al Mutlaq del Consiglio degli studiosi anziani hanno affermato che la Sharia non impone l’abaya e neppure che sia solo di colore nero. «Oltre il 90 per cento delle pie donne musulmane nel mondo musulmano non indossano l’abaya, quindi non dovremmo costringere le persone a indossare gli abaya», ha spiegato al Mutlaq. Alle belle frasi del principe e dei due religiosi non sono però mai seguite decisioni ufficiali, nero su bianco, e la maggiore libertà per le donne saudite, almeno nell’abbigliamento, è rimasta una affermazione vuota e incompiuta.

E’ ormai nota l’ambiguità di Mohammed bin Salman, di fatto già a capo del regno da quando è stato nominato erede al trono dal padre, re Salman. A giugno, su suo impulso, è stato finalmente concesso alle donne di guidare l’auto, in accoglimento di una battaglia durata quasi trent’anni.

Ma il principe “modernizzatore” subito dopo ha fatto arrestare alcune fra le più note attiviste saudite dei diritti delle donne.

https://www.repubblica.it/esteri/2018/11/18/news/donne_saudite-211989865/?rss